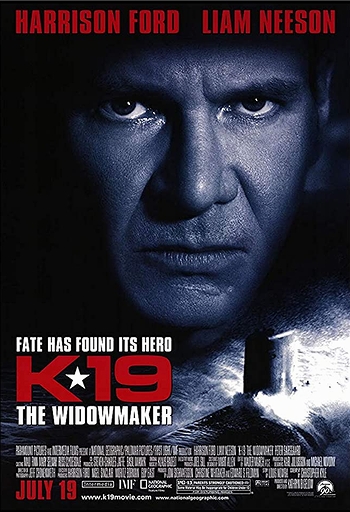

1961年、米ソ冷戦時代。北海グリーンランド付近で発生したソビエト原子力潜水艦の放射能汚染事故を、(多少の創作を交えて)キャスリン・ビグロー監督が映画化。

軍事を描いているが戦争映画ではなく、閉塞状況下でのパニック・サスペンス。

原題には「The Widowmaker(未亡人製造艦)」の副題が付いている。

ロシアの協力を得て、モスクワなどで現地ロケを敢行。破棄処分になっていた当時のソ連製原潜を買って改造し、洋上に浮かぶ実物大のK-19を建造。艦内のセットは当時の設計図を元に制作。水中シーンはILM謹製CGと模型を使用。たいへんな製作費をかけた超大作で、監督以下スタッフは取材から完成までに5年を費やしたそうだ。

真摯な態度でガッチリ製作されているが、それでもやっぱりな、ハリウッド娯楽映画。

艦長の指揮能力を疑って乗務員の対立・叛乱があるのは潜水艦映画のお定まり。ハリソン・フォード(艦長)とリーアム・ニーソン(副長)の、陰気なしかめっ面に2時間我慢できれば、映像は目まぐるしく緊迫感を煽り、それなりに楽しめる。

言語が異なる国の人物が英語を喋る。ハリウッド映画の伝統のようなものだから、これはいい。しかし、潜水艦の名称「K-19」はNATOが付けたコードネームであって、ソ連海軍が自艦をそう呼んでいるのには強い違和感があった。

甲板に並んだ乗務員が、米軍ヘリに向かって尻を見せて挑発するのも、いかにも米国人らしい安直発想で、眉をしかめたくなった。

この映画、セリフでは「同志」だとか言っているが、潜水艦の乗務員たちの素振りや思考が、ちっともロシア人っぽく見えないのが最大の欠点。

(クレムリンのお偉方はロシア人に見える)

潜水艦がムルマンスク(セヴェロモルスク)を出港したのは1961年6月18日で、事故発生は7月4日。なので、北半球は夏、モスクワに雪が積もっているわけがない。映画では冬の出来事として設定変更したのかと思って見ていると、北極海急浮上の際には「氷が薄くなる季節だ」とのセリフもあり、なんだかわからんようになる。事故の日を記念日としたラストの墓参り(テレビではベルリンの壁崩壊のニュースが流れているから、1989年11月だろう)でも、雪が積もった墓にウォッカをかけている。ロシアは一年中雪が降っていると映画のスタッフは思っていたのか? 雪がないとロシアっぽくないとか。

こんなことでは事故再現ドラマの信憑性にも、(取材を綿密に行い、史実とリアリティにこだわったとスタッフがどれだけ自己弁護していても)首をかしげざるを得なくなる。

テスト・ミサイルが発射されたあと、氷上で無邪気にサッカーを楽しむ若い乗務員たちの場面がいい。原子炉制御員はこのあとの事故で、志願して放射能の犠牲となる。映画の主題としては、ハリソン・フォードやリーアム・ニーソンよりも、彼ら若い乗務員たちのほうが主役にふさわしい。

特に良かったのは、訓練学校を出たばかりで実務経験皆無の原子炉担当士官ヴァディム中尉(ピーター・サースガード)。被爆した仲間の姿に怯え、いったんは逃げたものの、万事休すの事態に勇気をふるい、原子炉冷却管の修理に入る。

卑怯者・臆病者として生きながらえるよりも、いま自分が為すべきこと、男としての義務を果たすことを、死を覚悟の上で選んだ。この行為があったからこそ、映画は男の子必見のものとなった。

軍拡競争に躍起になったばかりに整備もままならぬ原子力潜水艦を出港させた上層部の責任は追求せず、艦長の判断を擁護し、乗務員の勇気を讃え、追悼して映画は終わる。

ラストの墓参りは(製作総指揮を兼ねたハリソン・フォードの自己満足)蛇足だ。

映画を観て思ったのは、なぜこの題材がロシアではなくハリウッドで企画されたのか、だった。

かつて、モンタージュ理論で世界の映画に影響を与え、「すべての芸術の中で、もっとも重要なものは映画である」とレーニンが謳い、映画産業を国家事業としていた旧ソビエトの映画界は、いま何処にあるのか。こんなに美味しいネタ(題材)を、商業主義で娯楽に媚びたハリウッド映画に取られて、ロシアの映画人は悔しくはないのか。

点