昭和36年。戦災で焼け野原となった東京も復興を遂げ、日本は高度成長期に入っていたが、世界情勢は東西対立の緊張が日ごとに増していた。

被爆国である日本は中立の立場から停戦を呼びかけるが、そんなものは屁の突っ張りにもならん。朝鮮半島38度線の緊張は臨界点に達し、ボタンは押され、世界は全面核戦争へと突入する。

反戦・反核についての真面目な内容で、オールスター・キャストの超大作。

本編が始まる前に1分20秒のオーバーチュア(音楽:團伊玖磨)が付いている。

東京もニューヨークもロンドンもパリもモスクワも、みんな木っ端微塵に吹き飛んで消滅してしまう。この世界都市破壊のミニチュア特撮が映画を安っぽくしてる。前半に各都市のミニチュアを出してるから、ここはクライマックスで破壊されるのだと予測がついてしまうし、そのとおりになってしまう。

実景をきちんと撮って、特撮はそれと分からぬくらいに印象に残るショットのみ使うハリウッド特撮のやり方とは大違い。手間かけて作ったものだからじっくり見せたいという、気持ちはわかるが貧乏根性がみっともない。日本の特撮映画を見ていて恥ずかしい気分になるのは、こんなところにある。

東宝自慢の円谷特撮は集客の目玉だが、この映画には不要だった。

この時代の邦画をいま見ると、ストーリーや役者の演技は二の次になって、当時の服装や背景につい目がいってしまう。

日比谷公園でデートする若いカップル(宝田明と星由里子)。

戦争のことばかり話している。楽しくなさそう。

海外記者クラブ専属のハイヤー運転手フランキー堺。

「チューリップの花が咲くのを見て俺は楽しむんだ。母ちゃんには別荘を建ててやんだ。冴子にはすごい婚礼さしてやんだい。春江はお前スチュワーデスになるんだし、一郎は大学に入れてやんだよ、俺の行けなかった大学によ!」

八住利雄と木村武のオリジナル脚本。

軍事・政治パートのストーリーはシンプルかつ純情素朴でリアリティに乏しく、セリフは紋切り型で説教臭い。安っぽいお涙頂戴メロドラマ調。特にラストの字幕は陳腐の極み。

平和を粗末にしちゃいけねぇや!

気持ちは痛いほどわかるが。

「作者のメッセージをそのまま登場人物に語らせるな」は、脚本の基本中の基本じゃないか。チャップリンの「独裁者」と同じことやって作品を駄目にしてる。

日本政府の要人は、総理大臣(山村聡)、官房長官(中村伸郎)、防衛庁長官(河津清三郎)、外務大臣(上原謙)。

全面核戦争の驚異について、当時の日本人がどのような捉え方をしていたのかよく分かる。北緯38度線を巡っての緊張がいささかヒステリックに感じられたが、朝鮮半島はいまも停戦中(終戦はしていない)であり、状況は変わっていない。

時代の記録として残しておく価値はある。

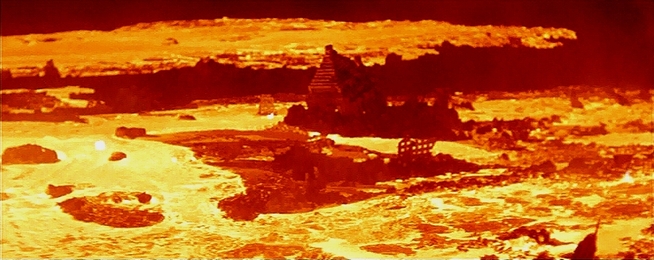

核の直撃により火の海となった東京。溶岩に流される国会議事堂。

ラストは、せっかく笠智衆と東野英治郎が並んでるのだから、いっそのこと小津調の諦観セリフを(模倣と謗られてでも)ふたりに喋らせていたら、味わい深い余韻を残したと思う。

人類の終焉をむかえて諦観する人々。

被爆国・敗戦国の日本がつくった「世界大戦争」より、原爆落とした戦勝国アメリカで製作された「渚にて」のほうが上品で深いものに仕上がっているのが悔しい。

黒澤明の「生きものの記録」は1955年11月公開。

点