2020年 11月(6本)

2020/11/07

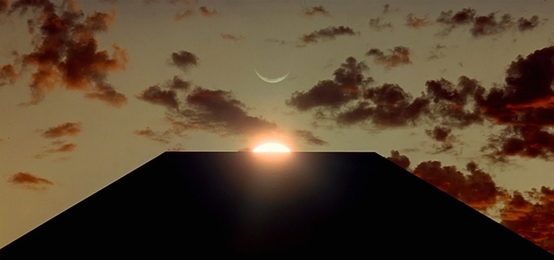

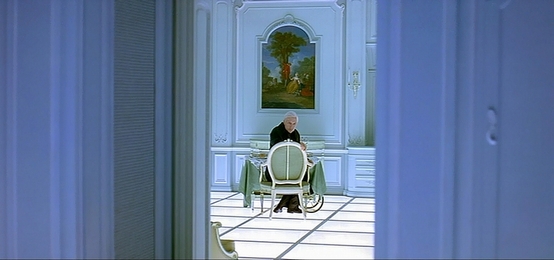

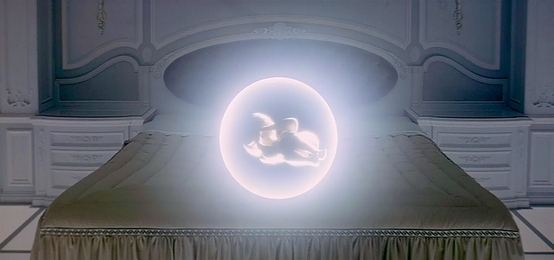

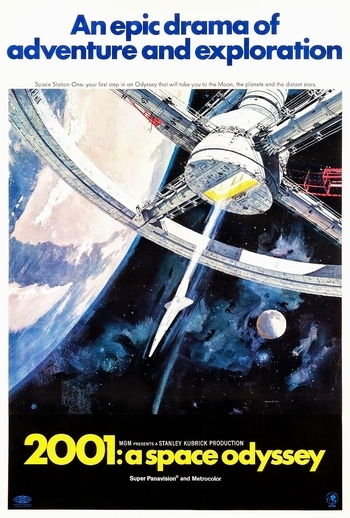

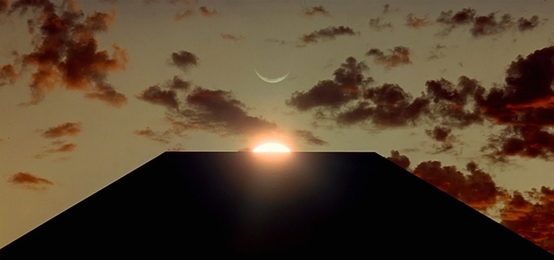

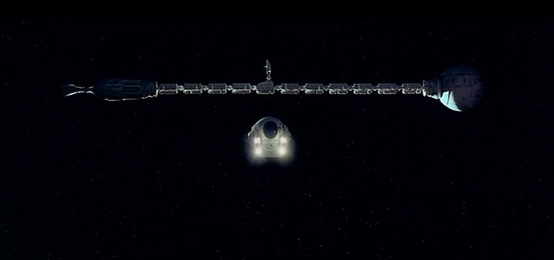

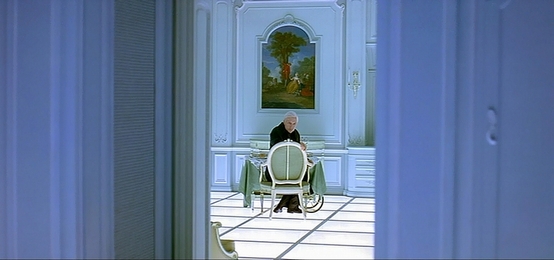

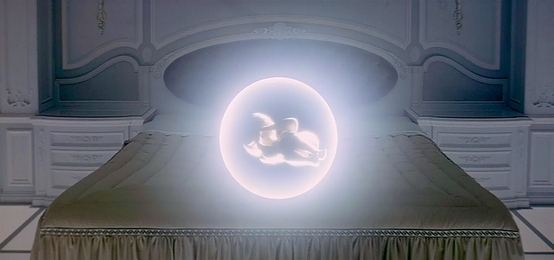

2001年宇宙の旅

2001: A SPACE ODYSSEY

1968年(日本公開:1968年04月)

スタンリー・キューブリック ケア・デュリア ゲイリー・ロックウッド ウィリアム・シルヴェスター ダニエル・リクター レナード・ロシター マーガレット・タイザック ロバート・ビーティ ショーン・サリヴァン アラン・ギフォード アン・ギリス エド・ビショップ ケヴィン・スコット ダグラス・レイン

映画のオールタイム・ベストに必ず選出される名作。SF映画の金字塔。

スタンリー・キューブリックの代表作。特殊効果、撮影、音響、映画技術の粋。

アーサー・C・クラークによるノベライズをサブテキストとして読めば、作品のテーマもストーリーもなんとなく分かるが、映画だけ見たのでは何のことかサッパリ分からない。

情緒的な、文学的な説明をことごとく省き、完璧な映像で事象のみ見せる。純粋な、とてつもなく映画的な映画。ルイス・ブニュエルたちが1920年代にやっていたシュルレアリスムな実験を、宇宙と人類の進化をモチーフに大金かけてやっている。

この映画をストーリーで語っても、ノベライゼーションの解説で終わる。ストーリーを説明しているやつの元ネタはみんなそれだ。

キューブリックが「陳腐なものになってしまう」ことを嫌ってあえて避けた「解説」を、なんで得々と語っちゃうのか。難解とされているものを「解説」すると、自分がちょっとだけインテリっぽく見えるからか? 映画ばっか観てるとバカにされちゃうよ。

遊園地のアトラクションのように、体感で楽しむのがいちばん。

もっとはっきり言っちゃうと、大真面目な顔した虚仮威し(ハッタリ)映像作品。

とは言え、撮影速度を変化させて映像を歪像化(スリットスキャン)し、けばけばしく着色したサイケデリック映像(スターゲイト)はいただけない。それまでの宇宙空間表現が驚異的に完璧だっただけに、あの場面だけ極端に安っぽく浮いている。リゲティの前衛音楽をBGMに使っても、これは誤魔化せなかった。

斬新とポンコツの見分けは難しい。騙されたくなければ見るな。

(映画って、騙されるのを愉しむ娯楽なんだけどね)

2022/07/26 追記

徹頭徹尾フォトジェニックにこだわったキューブリックの特撮SF映画。謎の石版に導かれてステップアップする人類の進化。めちゃくちゃ単純なストーリーの説明を省き、音楽にリヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」やリゲティを使うことで哲学志向を匂わせる。

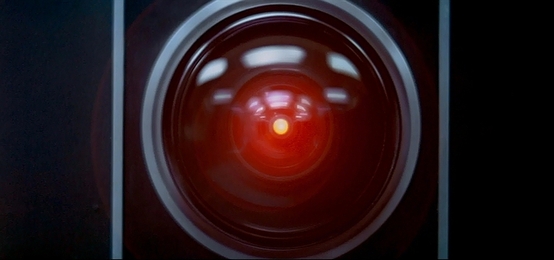

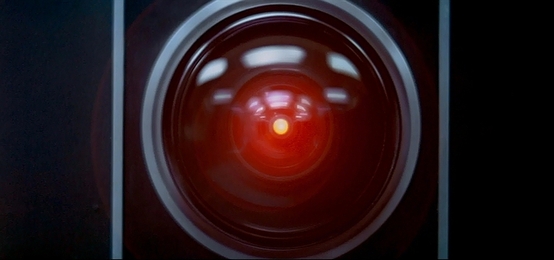

HAL9000は助演男優賞。

70点

#SF 宇宙への旅

#スーパーSF特撮映画大会

2020/11/07

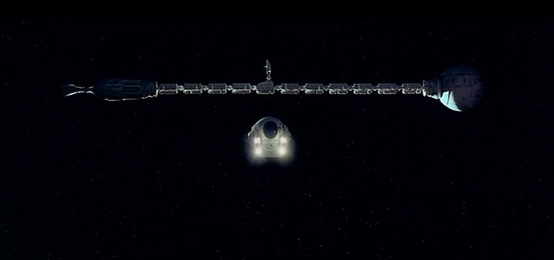

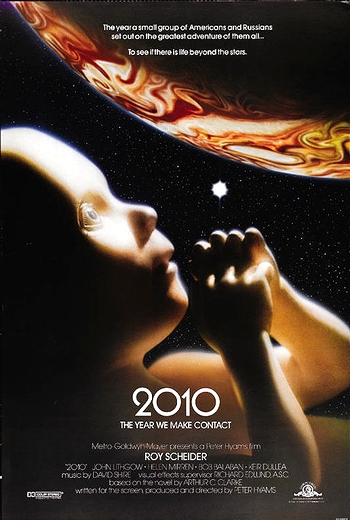

2010年

2010

1984年(日本公開:1985年03月)

ピーター・ハイアムズ ロイ・シャイダー ジョン・リスゴー ヘレン・ミレン ボブ・バラバン ケア・デュリア ダナ・エルカー マドリン・スミス ジェームズ・マクイーチン メアリー・ジョー・デシャネル エリヤ・バスキン サヴェリ・クラマロフ オレグ・ラドニック

スタンリー・キューブリックが「陳腐なものになってしまう」ことを嫌って避けた「解説」を、あえて施した「2001年宇宙の旅」のストーリー補完編。

オリジナルで物議を醸した様々な謎を解き明かすために製作されたかのような、そんな内容。前作を見ていない人には何が面白いのかわからんだろうし、オリジナルにぞっこん惚れ込んでいる人には無用な駄作にしか思えない。半端な映画。

監督のピーター・ハイアムズは製作も兼任してるわけで、お仕着せのやっつけ仕事ということではなかったと思うが、どうにも脚本が平凡で、あの「カプリコン・1」の監督が自ら進んで作りたがった題材とは思えない。

グルグル回転しているディスカバリー号とか、HALの最期のセリフ「わたしにも夢は見られるでしょうか」とか、良い場面もあるにはあるのだけど、オリジナル見ていたからこその感動だろうし。

第2の太陽系の誕生が、米ソ協調による世界平和に至るって結末は、安易というか能天気というか。近未来(2010年)が舞台にしてはあまりにも現実レベル(1984年製作)の状況設定にちっともセンス・オブ・ワンダーが感じられない。

なにしろ宇宙にいくまでの経緯説明が退屈。

ロイ・シャイダーのランニングとかいらんだろ。

オリジナル再現に尽力した特撮スタッフには敬意を表します。

60点

#SF 宇宙への旅

2020/11/15

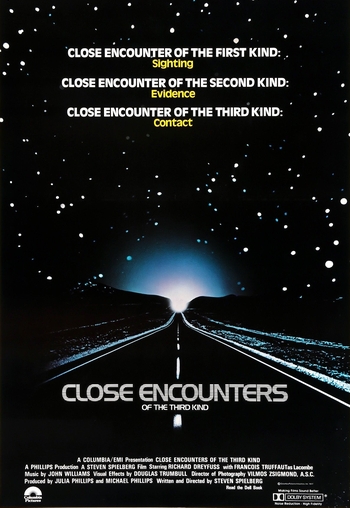

未知との遭遇

CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND

1977年(日本公開:1978年02月)

スティーヴン・スピルバーグ リチャード・ドレイファス フランソワ・トリュフォー テリー・ガー メリンダ・ディロン ボブ・バラバン ケリー・ギャフィ ランス・ヘンリクセン ロバーツ・ブロッサム カール・ウェザース

「JAWS ジョーズ」を大ヒットさせスタジオから信用と期待を得たスピルバーグが、やりたい放題わがまま放題に製作した、豪華絢爛な超大作自主映画。

企画段階から内容は極秘扱いされ、真っすぐ延びた夜道の先に強烈な光がデザインされたポスターと、キャッチコピー「We are not alone 宇宙にいるのはわれわれだけではない」のみで宣伝を展開。「UFOを扱った映画」であることしか情報を出さない徹底ぶり。

あの「JAWS ジョーズ」のスピルバーグの新作だけに期待は半端なく、公開が待ち遠しくてたまらなかった。

映画は、幾つかの印象的なエピソードを断片的に並べた「フレンチ・コネクション」風のセミ・ドキュメンタリータッチで始まるが、やがてストーリーは電力会社に勤務するエンジニア(リチャード・ドレイファス)に絞られてくる。

地域一斉停電の原因を調査している最中に未知の飛行物体と遭遇。そのショックから謎の発光体にとり憑かれ、家庭は崩壊。妻(妙に色っぽいテリー・ガー)は子供たちを連れて家を出ていく。一人になったドレイファスは更に狂気をエスカレートさせ、ダイニングキッチンいっぱいに巨大なジオラマを作る。が、それが何を意味するものか、ドレイファスにも分からない。

並行して、UFOを調査するフランスの博士(フランソワ・トリュフォー)と、幼い息子をUFOに拐われたシングル・マザー(メリンダ・ディロン)のエピソードが描かれる。バリー坊や誘拐の場面は、照明の使い方とか「エクソシスト」風で、ウィリアム・フリードキンがこの時代の映画にどれだけ影響を与えていたのかよく分かる。

政府は陸軍と州兵を動員してUFOとの接触を極秘で計画。猛毒ガス発生による地域住民の避難、道路封鎖のニュースを見たドレイファスは、そこに自分の狂気の原因があると直感、ワイオミング州デビルズタワーへと向かう。

ここからエンドタイトルまでの40分間が最大の見せ場。最新鋭の音響システム(ドルビーステレオの重低音)と、ダグラス・トランブルを中心とした視覚効果のカーニバル、極めて映画的な光と音のスペクタクルが展開される。とんでもなく凄いものを見せられた興奮で、公開されたときは週2回、計4回も劇場(佐賀有楽会館)に足を運んだ。サウンドトラック盤も毎日聴いて、映像の記憶を脳内再生させていた。

現在流通しているビデオソフトはパッケージにバカでかいUFOがデザインされている。

最初っから「何が収録されているのか」知ったうえで観る「未知との遭遇」は、つまらないだろうな、と思う。

公開時に「観る体験」ができて良かった。

ストーリーによく分からない箇所が幾つもあったので、映画の説明不足を補うためハードカバーのノベライズも買って読んだが、それらの疑問はまったく言及されてなく、がっかりした思い出もある。

「2001年宇宙の旅」の分からなさは、キューブリックが意図して分からなくしているのだけど、こっちはスピルバーグの分からないをそのまま放置して作ってあるので、ポンコツなれど、そこが愛嬌になってる。

よく分からない、と言えば、

追加撮影や再編集を加えた「特別編」やら「ファイナル・カット版」やら、幾つもヴァージョンがあって、どれがどれだか分からなくなってしまっている。

最初に劇場公開されたものには、道路封鎖する軍人役で黒人俳優カール・ウェザースが出演していて、「ロッキー」で顔を覚えていたアポロ・クリードはハッキリ印象に残っていたのに、その後、劇場公開されたりビデオ販売された版に該当するシーンはなく、自分の記憶違いかと不安に思っていたけど、DVD(ファイナル・カット版/デラックス・コレクターズ・エディション箱入り2枚組)の特典映像に、削除されたシーンとして収録されていた。

映画の記憶を混乱させるので、何度も再編集してソフト作るのやめて欲しいです(「ブレードランナー」とか)。

70点

#SF 宇宙への旅

2020/11/15

コンタクト

CONTACT

1997年(日本公開:1997年09月)

ロバート・ゼメキス ジョディ・フォスター マシュー・マコノヒー ジョン・ハート ジェームズ・ウッズ トム・スケリット デヴィッド・モース ウィリアム・フィクトナー ロブ・ロウ アンジェラ・バセット

地球外生命体と人類のコンタクト(邂逅)を描いた宇宙物理学者カール・セーガン博士のベストセラーを「フォレスト・ガンプ」のロバート・ゼメキスが映画化。

主人公は電波天文台に勤務する女性科学者(ジョディ・フォスター)。宇宙の彼方、星雲から地球までグーッとズームインして、主人公の瞳の虹彩までもってくるタイトルバックに驚いた。アウター・スペースとインナー・スペースが表裏一体でつながっているという理論というか思想はSF小説ではお馴染みのものだけど、いきなりファーストシーンでヴィジュアル化して見せてしまう。自信満々のロバート・ゼメキス。

ゼメキス作品にしてはユーモアがなく真面目で地味なストーリー展開は、ジョディのキャラと相まって硬質な仕上がり。

シナリオはよく作られていると思う。最後まで「もしかして、これは本当に、そうなのかも」の興味でひっぱっている。

一号機がテロリストによって爆破されるサスペンスも特殊撮影もうまい。二号機が北海道に用意されていたという展開は嬉しいが、その美術セットは、ああやっぱりのハリウッド風ジャパン(苦笑)。

再現不可能な現象は理論化できないので科学とは呼べない。

誠実な作りではあるけど所詮SFは壮大な与太話なので、18時間を記録したビデオを真剣に詮索しても意味がない。

宗教との対比もいささか図式的。無神論で事に臨んでいた主人公が、不可思議な事象を自分が体験したことで超越存在(神)を信じてしまう皮肉な結末。

ジョディ・フォスターの熱演が記憶に残る。

少女時代を演じたジェナ・マローンも可愛かった。

70点

#SF 宇宙への旅

2020/11/17

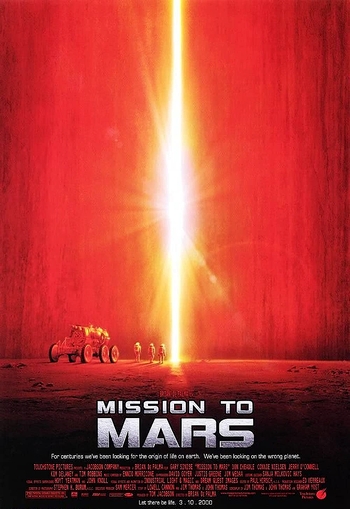

ミッション・トゥ・マーズ

MISSION TO MARS

2000年(日本公開:2000年05月)

ブライアン・デ・パルマ ゲイリー・シニーズ ティム・ロビンス ドン・チードル コニー・ニールセン ジェリー・オコンネル アーミン・ミューラー=スタール キム・デラニー カヴァン・スミス ジル・ティード

火星への有人飛行に成功したマーズ1号機の調査隊が、謎の砂嵐に巻き込まれ遭難、連絡を絶ってしまう。仲間の救出と原因調査のため、リカバリー用に準備されていた2号機が火星へと向かう。乗組員はゲーリー・シニーズ、ティム・ロビンス、コニー・ニールセン、ジェリー・オコーネル。

ティム・ロビンスはロケットのトラブルで早々に退場。

残った3人は悪戦苦闘の末に火星に着陸、生き残っていたドン・チードルと再会。人類を超越した存在が遺した人面岩(「2001年宇宙の旅」のモノリスみたいなもの)の謎に挑む。

撮影にはアメリカ宇宙航空局(NASA)が協力しているので、メカニックなセットや火星の風景はそれらしき感じが出ている。

宇宙人の(残念な)実体を見せちゃったりするからダメなんだよ。

たいへんな製作費を投じてつくられた大作なのだろうが、デ・パルマが監督というだけで二流感が漂うのは何でだろう。モリコーネの音楽もピンとこない。

キューブリック「2001年宇宙の旅」とタルコフスキー「惑星ソラリス」を凌駕するSF映画は(21世紀になっても)なかなか出てきませんね。

60点

#SF 宇宙への旅

2020/11/17

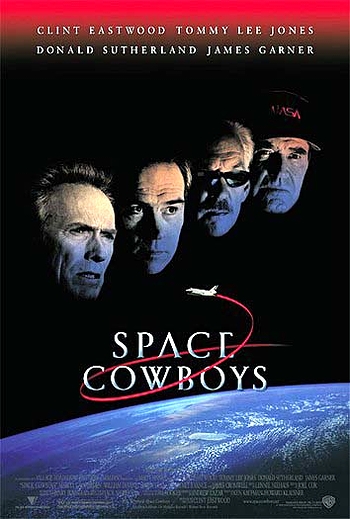

スペース カウボーイ

SPACE COWBOYS

2000年(日本公開:2000年11月)

クリント・イーストウッド トミー・リー・ジョーンズ ドナルド・サザーランド ジェームズ・ガーナー ジェームズ・クロムウェル ウィリアム・ディヴェイン マーシャ・ゲイ・ハーデン ローレン・ディーン コートニー・B・ヴァンス

ソビエト連邦時代に打ち上げられたロシアの通信衛星にトラブルが発生。地球に向って落下を始める。

衛星の誘導装置はアメリカから盗まれた設計図によって製造したもので、設計者はクリント・イーストウッド。彼でないと旧式の装置は修理できない。

設計図はNASAの責任者ジェームズ・クロムウェルのファイルから盗まれていた。彼は情報漏洩の業務ミスを隠蔽しまま、内密に事を片付けようと企んでいる。

かつて宇宙を目標に訓練していた、そして計画の中止でその夢を絶たれたパイロット・チームの男たちが、再び招集される。メンバーは、イーストウッド、トミー・リー・ジョーンズ、ドナルド・サザーランド、ジェームズ・ガーナーの4名。管制室から見守るのはウィリアム・ディヴェイン。20世紀映画少年にお馴染みマッチョなスターの揃い踏み。

トミー・リーだけ世代が一回り年下。ここにバート・レイノルズを持ってきてたら、完璧なキャスティングになっていたと思う。

前半はパイロット引退後にそれぞれの人生を営んでるメンバーを、イーストウッドが勧誘して回る。「七人の侍」風でほのぼのと面白い。

中盤は40年ぶりに宇宙に挑むための体力テストと訓練。七十前後のジジイたちが滑稽に演じる。4人のオールヌードも見られる。

ドナルド・サザーランドはコメディリリーフ。トミー・リーはラブシーンも用意されていて儲け役。最年長(当時72歳くらい)のジェームズ・ガーナーはあまり目立たない。

後半はいよいよ宇宙でのミッション。特撮はジョージ・ルーカスのILM。いきなり違う映画に差し替えられたかのような違和感。巨大な衛星が無重力空間でバラバラに壊れていく様は圧巻。さすがILMと感心した。

ロシアの人工衛星が核ミサイルを装備した軍事兵器だったという予定調和なヒネリがあって、トミー・リーが自己犠牲覚悟の活躍をみせ、余命と引き換えに40年前に果たせなかった月面旅行を遂げる。

エンドクレジットに流れるのは、シナトラの「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」。

たぶん、1998年に77歳でスペースシャトルに乗ったジョン・グレンのニュースに着想して製作されたのだと思う。映画の中でもジョン・グレンの名前が出てくる。

アメリカ航空宇宙局(NASA)の協力を得ているので、衣装や美術は現実感がある。

1984年の「ライトスタッフ」はかなり参考にされていると思う。超音速ジェット機のファーストシーンのほか、訓練シーンなどが似ているように感じられた。

65点

#SF 宇宙への旅