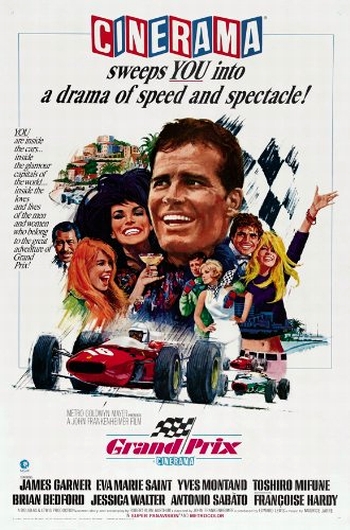

1966年のF1グランプリに密着して製作された、上映3時間の大型カーレース映画。

ヨアキム・ボニエ、リッチー・ギンザー、ボブ・ボンデュラントなどのF1ドライバーがアドバイザーとして協力。フィル・ヒル、ヨッヘン・リント、ブルース・マクラーレン、グラハム・ヒル、ダン・ガーニーなど(当時)現役ドライバーが実名で出演。

総勢260名の撮影隊が、20台以上の70mmパナビジョン・カメラで現地密着撮影。公開時はシネラマの湾曲巨大スクリーンで上映された。

いやぁ、すごいすごい。

実際に催された本物のカーレース会場にフィクションのドラマを絡ませ、迫真のスペクタクル(見世物映画)になっている。フランケンハイマー監督は「ブラック・サンデー」でもスーパーボウルのスタジアムで同じようなことをやっていたけど、この映画ではF1シリーズ6会場(モナコ、フランス、ベルギー、オランダ、イギリス、イタリア)でやってのけている。撮り直しがきかない一発勝負の撮影で、すごく綿密に段取りしておかないととんでもないことになるのだが、もう完璧に近い出来栄え。

さすがフランケンハイマー。すごいすごい、としか言いようがない。

各地の大会ごとに撮影のテーマが決まっていて、初戦モナコでは空撮を多用してコースを紹介したり、豪雨のベルギー戦ではドライバー視線で視界の悪さを、最終イタリア戦ではバンク(カーブの傾斜)のスリルを見せたりと、いろいろ工夫されている。

映画の主役は、ジェームズ・ガーナー(アメリカ)、イブ・モンタン(フランス)、ブライアン・ベッドフォード(イギリス)、アントニオ・サバト(イタリア)の4人。これにエヴァ・マリー・セイント、ジェシカ・ウォルター、フランソワーズ・アルディら女優陣が色恋沙汰で絡む。

フェラーリ社長役のアドルフォ・チェリは本物そっくりの貫禄。モンタンが事故死したとの連絡を受けて、躊躇なく棄権の旗を振る行動が男らしくていい。

三船敏郎扮する矢村社長は本田宗一郎がモデル。映画が製作されたあとのホンダ・チームの躍進をみると、この映画のストーリーは先見性があったといえる。

日本語で喋っている三船の声は本人だが、英語のセリフは吹き替え。主役級4人のレース・シーンは吹き替えなし、実際に本人が運転している。

車載カメラからのアップなんかは、そんなにスピードを出してなくても背後の景色が流れるので誤魔化しがきくが、シリーズ最終戦モンツァの傾斜角がきついバンクなんか相応のスピードが出ていなきゃ走れない。そんな危険な場面もバッチリ本人が運転している。ドライバー役の4人は、撮影前にプロのレーシングドライバーが通うスクールで教習を受けたのだという。

80年代になると小型の車載カメラを使ってF1レースをテレビ放送していたが、バカでかいパナビジョン機材を積んでの撮影は大変だったろう。序盤のモナコ戦では低空飛行のヘリ撮影が、モンテカルロ市街地のコースを見事に捉えている。いまだったらドローンで簡単に撮れそうだけど。

ドライバーの心情に関するセリフやモノローグは、取材で拾ってきたものだろう。F1レーサーの本音が語られ、本物のレーサーも多数顔を見せている。

「このコースでは2600回ギアチェンジする、3秒に1回ギアチェンジが必要だ」

ギアチェンジでエンジン音が変わる、ドライバーの動きと車のスピードが完全にシンクロしている。そんなリアルなレース場面を、モーリス・ジャールの音楽がさらに盛り上げる。ちなみにこの映画のサントラ盤には、グウォーン、ブィーン、ブィーン、ブィーン、ブロォーオーと、エグゾーストノイズがステレオ収録されていて、とてもやかましい。

そんなすごい映画ではありますが……正直、くっついたり別れたりのロマンス劇はいらなかった。女優ぜんぶいらない。フランケンハイマーが、らしくないことをやったばかりに失敗している。女絡みのオフタイム場面を全部カットして、レースとそれに関わる男たちをメインに編集、2時間に収めていたらグッと評価があがったと思う。

画面分割も効果なかったね。

デ・パルマの「悪魔のシスター」みたいに、いろんな視点から同時進行している時間を見せるのならスリリングでいいけど、3分割、6分割、9分割したスクリーンに同じ映像を見せてどんな意味があるの(ソール・バスのアイディアなのか?)

点